上海市工程结构安全重点实验室分别于2024年10月23日、2024年11月21日、2025年1月16日在依托单位上海建科咨询集团的徐汇园区顺利举办系列学术论坛,不仅为集团技术骨干提供了深入学习工程结构领域前沿科研成果与先进技术的机会,也为业界同行搭建了一个深度交流与合作的平台。

系列学术论坛分别邀请了天津大学建筑工程学院师燕超教授、上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院程斌教授、东南大学土木工程学院郭彤教授、北京交通大学土木建筑工程学院徐龙河教授、哈尔滨工业大学土木工程学院王玉银教授、长安大学建筑工程学院吴涛教授作专题报告,重点实验室学术带头人、固定人员以及集团技术骨干累计160余人次参加。

论坛内容回顾

上海市工程结构安全重点实验室

学术论坛(I)

2024年10月23日

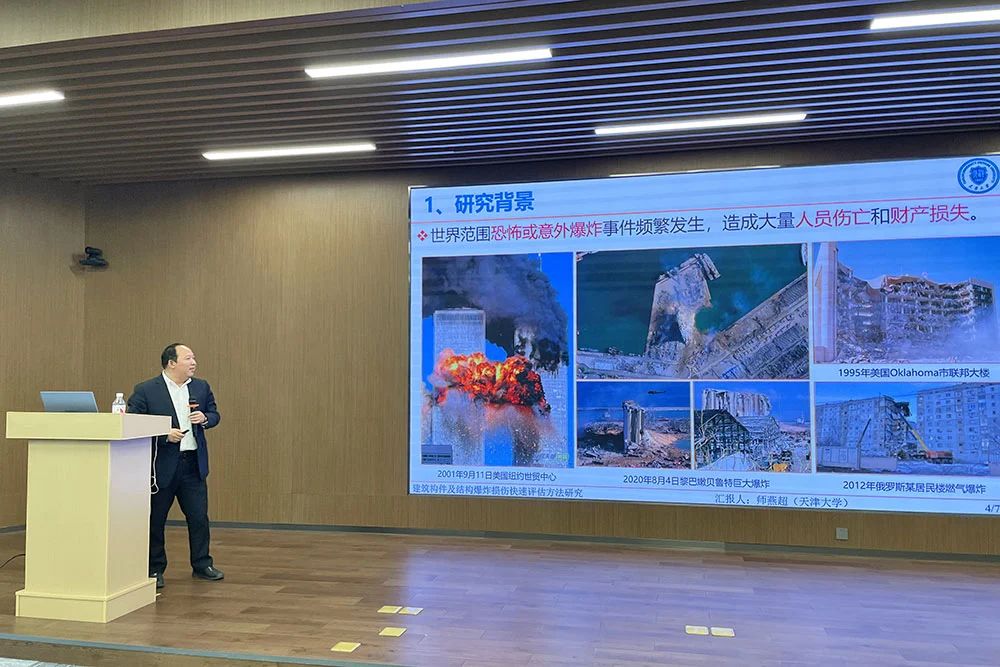

师燕超教授的报告“建筑构件及结构爆炸损伤快速评估方法研究”围绕爆炸荷载下建筑结构的损伤评估方法,深入探讨了其在钢筋混凝土柱、门窗玻璃、钢筋混凝土框架结构及城市建筑群中的应用。通过对爆炸损伤的精细化模拟,基于不同结构构件、建筑结构及城市建筑群的特征,开展了多维度的定量分析,阐述了如何实现爆炸损伤的快速、精准评估。同时,报告结合多个实际工程案例,展示了该方法的应用效果,为建筑爆炸损伤的快速评估与安全维护提供了有力依据。

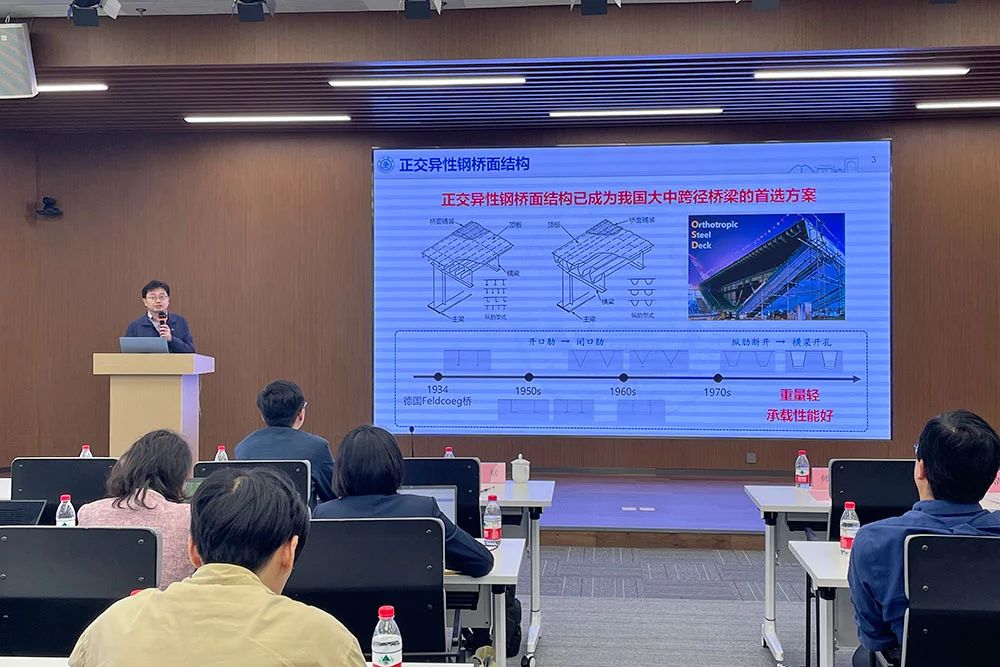

程斌教授的报告“钢桥面结构疲劳智能检测监测技术及应用”围绕正交异性钢桥面疲劳开裂这一主题,通过开展精细化检测和监测,评估钢桥面剩余疲劳寿命,并制定有效的维护加固措施,以确保钢桥结构的安全运营。报告从正交异性钢桥面疲劳开裂的特征机理出发,详细介绍了采用导波传感、爬壁机器人、数字图像等相关智能技术实现钢桥面结构疲劳裂纹自动识别定位、尺寸分布测量以及动态扩展监测的研究进展,并结合工程应用案例,展示了这些技术在钢桥维护中的实际效果。

上海市工程结构安全重点实验室

学术论坛(II)

2024年11月21日

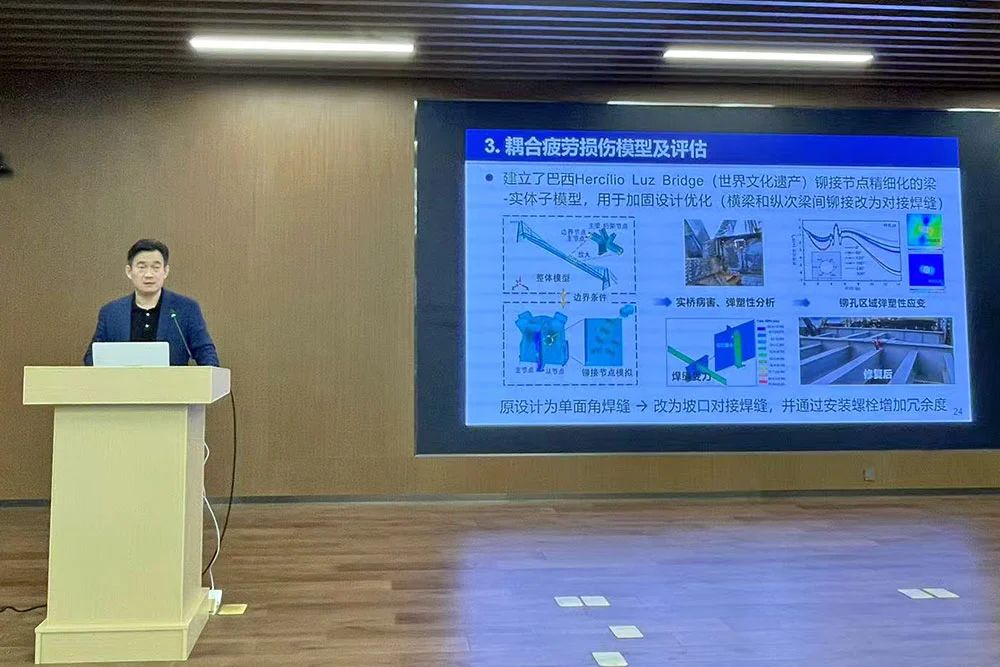

郭彤教授的报告“多因素耦合作用下大跨桥梁疲劳损伤的诊断与防治”针对大跨桥梁目前存在的疲劳问题,详细介绍了在随机荷载/环境场的概率分布模型及一致施加理论、多尺度多因素耦合疲劳损伤模型及寿命评估方法、多因素耦合作用疲劳试验系统及钢丝腐蚀疲劳传感器、耦合疲劳损伤的靶向修复/防控技术及优化设计方法等方面的研究进展与工程实践。研究揭示了大跨桥梁的耦合疲劳机理,对于提升长大桥梁长期服役性能具有重要的借鉴意义。

徐龙河教授的报告“自复位构件及结构抗震性能与韧性”针对结构耗能和复位能力提升需求,开发了采用多类型耗能材料与碟形弹簧的支撑、剪力墙和模块化钢结构节点等三类自复位构件,并通过调整耗能材料与碟簧设计参数及构件尺寸,使其满足结构的不同性能需求。研究表明,自复位构件在往复作用下具有饱满的旗形滞回曲线,承载力高且残余变形小,能够提升结构体系的抗震性能和韧性水平,应用自复位构件有利于保障结构抗震安全,实现震后快速恢复。

上海市工程结构安全重点实验室

学术论坛(III)

2025年1月16日

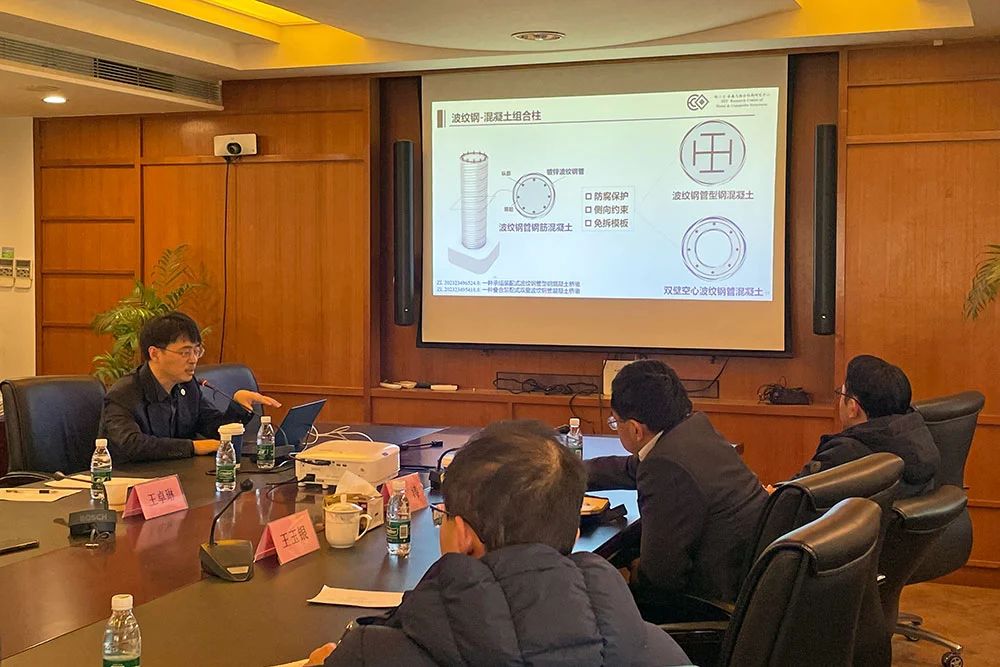

王玉银教授的报告“波纹钢-混凝土组合结构研究进展”,针对由波纹钢与混凝土组合而成且共同工作的新型高性能构件、结构形式,如波纹钢管-混凝土组合柱、波纹钢-混凝土组合拱等,详细介绍了其在不同受力条件下的基本静力性能、压-弯滞回性能以及复杂往复受力下力学性能等,提出了该类构件的单轴受压本构模型、承载力设计方法与恢复力模型。介绍了波纹钢-混凝土组合拱及波纹钢加固混凝土组合拱等新型拱壳结构静力性能试验与有限元模拟分析结果,以及该类组合拱壳承载力设计方法。研究成果为波纹钢-混凝土组合结构的推广应用提供理论依据,已在多项工程项目中得到了成功应用。

吴涛教授的报告“高烈度区装配式混凝土结构关键技术研究”,围绕装配式混凝土钢筋连接设计和预制剪力墙高效型连接技术,提出了小型化套管和高效浆锚搭接技术,建立了锚固长度、粘结-滑移计算方法,解决了钢筋连接关键技术问题。提出了预制构件干、湿法连接构造技术,建立了设计方法,解决构件连接可靠性和施工复杂的难题,有效地促进了高烈度地区装配式混凝土结构的设计应用。最后,吴涛教授建议未来要瞄淮“低碳、智能、韧性”土木工程发展机遇,开展低碳材料和低碳技术应用、智能建造、全生命周期结构设计理论等方向的前沿研究。

|